Shopifyで売れないのはなぜ?よくある7つの原因と今すぐ試せる改善策を紹介

2025.08.04:ブログ

目次

Shopifyの売上が伸び悩む原因は一つではなく、商品やページ設計、集客・サイト導線・接客まで、さまざまな要素が影響しています。

本記事では、Shopifyで商品が売れないときに見直すべきポイントを整理し、顧客との接点を深めながら売上とLTVの最大化を図るためのアプローチを解説します。

Shopifyで商品が売れない7つの原因

Shopifyで商品が売れないときによく見られる7つの原因を紹介します。

それぞれの項目をチェックしながら、自社のボトルネックを見つけていきましょう。

1. ニーズのない商品を販売している

「良い商品だから売れるはず」と思っていても、需要がなかったり、競合に埋もれてしまったりするケースは多いものです。

とくに注意したいのは、次のような状態で商品が販売されている場合です。

・誰に向けて、どんな価値を届ける商品なのかが曖昧になっている

・接客を通じて、顧客の真のニーズを把握できていない

このように、顧客の関心や課題と、商品の特徴・訴求がかみ合っていなければ、魅力的な商品であっても手に取ってもらえません。

2.集客ができていない

Shopifyは、楽天やAmazonのようなモール型ECとは異なり、ストア運営者自身が集客を行う必要があります。

SEO施策が不十分であったり、SNS運用や広告運用などの認知活動が適切に行われていない場合、そもそもお店の存在を知ってもらえないこともあります。

実店舗と異なり、ECでは自然流入や紹介が起きにくいため、自ら認知を広げる施策が必須です。

3.コンバージョンの最適化がされていない

一定のアクセス数があるにもかかわらず購入につながらない場合、コンバージョンまでの最適化が不十分である可能性が高いでしょう。

以下のような要因が、ユーザーの離脱を引き起こす原因になります。

・商品ページの情報(写真/動画/説明/お客様の声など)が不足している

・レビューやFAQ、返金保証など、不安を払拭する要素が欠けている

・UI(ウェブサイトの見た目/操作性)がわかりにくく、操作にストレスを感じる

また、実店舗のような接客を通じた不安解消や背中押しの要素がないため、迷ったまま離脱されやすいのもECの特徴です。

こうした課題を放置すると、カートに入れても購入に至らない「カゴ落ち」が頻発し、売上の機会損失につながります。

4.商品価値と価格が見合っていない

価格に見合う商品価値が伝わっていないと、ユーザーは購入をためらい、離脱につながることもあります。

カート投入後の離脱率は約70%にのぼるというデータもあり、こうした「最後の一押しの壁」がECにおける大きな課題といえるでしょう。

価格に対する商品価値の提示や理由付けが弱いと、高すぎて敬遠されたり、逆に安すぎて品質に不安を感じさせたりします。

また、オンライン販売では実際に商品を手に取って見れないため、顧客が抱く期待と、実際に受け取る印象とのギャップが生まれやすくなります。

単に価格の問題ではなく、商品価値をどう伝えるかにも課題があるケースが多いため、説明の内容や見せ方も含めて見直すことが重要です。

5.信頼感を伝えられていない

顧客が安心して購入できるだけの「信頼感」が欠けていると、いくら魅力的な商品でも購買にはつながりません。

たとえば、以下のようなケースでは不安を与えてしまい、離脱の要因となりがちです。

・サイトデザインの完成度が低く、違和感を与えてしまう

・運営者情報や連絡先などの基本情報が不足し、透明性に欠ける

・レビューや導入実績など第三者からの信頼の裏付けがない

とくに、自社ECでは実店舗のような「対面での信頼構築」ができないため、サイト上でどれだけ信頼感を得られるかが重要になります。

6.リピーターを獲得できていない

購入前の接客や購入後のフォロー(配送/返品/問い合わせ対応)を疎かにすると、顧客が離れてしまい、売上が継続せず一度きりで終わってしまうこともあります。

しかし、熱心なリピーターは、より高単価な商品を購入(アップセル)したり、関連商品の追加購入(クロスセル)したりと、LTVを引き上げることに貢献してくれる重要な存在です。

一度接点を持った顧客との関係が短期間で終わってしまうのは、深刻な機会損失と言えるでしょう。

新規顧客の獲得には、既存顧客の維持と比べて約5倍のコストがかかるとも言われているため、簡単には関係が途切れないような工夫が重要です。

7.カスタマーサポートに問題がある

サポート対応が不十分だと、顧客に不安や不信感を与え、購入や再訪のハードルが上がります。購入前の質問への返信が遅い、対応が雑などは、信頼を損なう原因になりかねません。

また、購入後のフォローがない場合、「売ったら終わり」といった印象を与えやすく、顧客体験としても満足度が低くなりがちです。

サポートの質はブランドへの信頼度や、顧客満足度・再購入意欲に大きく影響を及ぼす要素です。

Shopifyで商品が売れないときの解決策|上流部分の見直しに力をいれる

Shopifyで商品が売れない原因が見えてきたら、改善に向けた具体的な対策を講じることが重要です。

下記では、先に紹介した7つの原因に対して、実際に取るべきアクション例を整理しています。自社の課題に照らし合わせながら、改善のヒントとしてご活用ください。

| 課題 | アクション例 |

|---|---|

| ニーズに沿った商品の販売 | ・市場調査(トレンドや競合の把握) ・顧客アンケートの実施 ・キーワードリサーチを通じた検索意図の分析 |

| 集客ができていない | ・SEO施策(ブログ記事の継続更新) ・SNS運用(Instagram、Xなど) ・Web広告の活用 ・実店舗からのオンライン誘導 |

| コンバージョンの最適化 | ・魅力的な商品写真や説明文の作成 ・カゴ落ち対策(リマインド通知、割引クーポンなど) ・購入導線の見直し |

| 価格戦略の見直し | ・提供価値を言語化し明示する ・競合価格との比較 ・分析 ・松竹梅の価格設計によるアップセル導線 |

| 信頼性強化 | ・レビュー依頼の自動化 ・高品質な商品写真の掲載 ・特定商取引法に基づく情報の整備 |

| リピーター育成 | ・メルマガやLINEでの継続接点 ・ポイント制度やクーポン施策の導入 ・同梱物によるリピート喚起 |

| カスタマーサポートの改善 | ・FAQページの設置 ・チャットボットの導入 ・丁寧な対応ができるテンプレートを整備 |

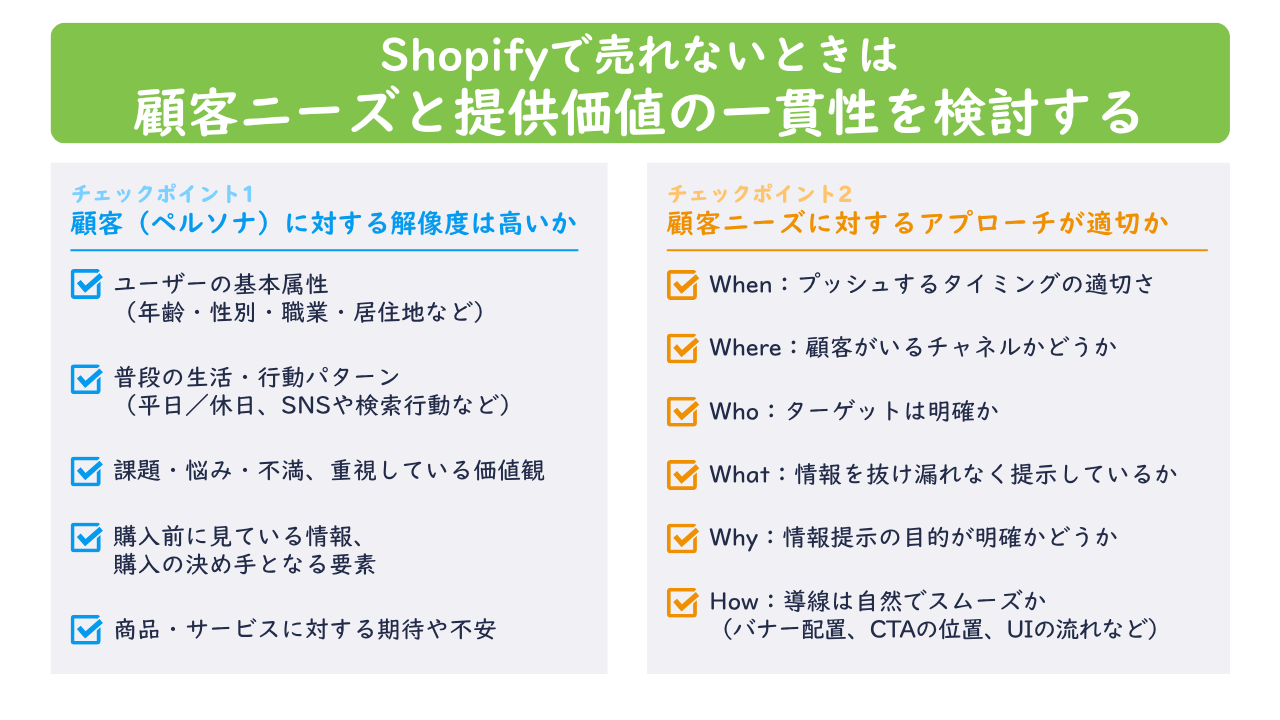

これらの7つの原因は、突き詰めると『顧客理解の解像度』と『アプローチの適切性』という2つの根本的な原因に分類できます。

対処療法的な施策に終始しないためにも、一度立ち止まって、ビジネスの根幹を見直してみると良いでしょう。

また、短期的な改善施策だけでなく、中長期の視点で顧客理解や関係構築に取り組むことで、高い顧客満足度によるブランド価値の向上が実現でき、安定した売上(顧客単価やLTVの最大化)を獲得できる可能性も高まります。

Shopifyで売れないときは顧客ニーズと提供価値の一貫性を検討する

集客施策や商品ページの改善など、さまざまな手を打っても思うように成果が出ない場合、ビジネスの根本に立ち返るタイミングかもしれません。

ここからは、見直すべき2つのポイントを解説します。

チェックポイント1|顧客(ペルソナ)に対する解像度は高いか

「誰に売るのか」が曖昧なままでは、商品の見せ方や導線設計、価格設定などあらゆる施策に一貫性が生まれません。

年齢や性別といった基本情報だけでなく、行動パターンや価値観、購買時の決め手まで含めて、顧客像を立体的に捉えることが大切です。

以下のような観点から、ペルソナの情報を見直してみましょう。

・年齢、性別、職業、居住地などの基本属性

・日常生活や情報収集の行動(例:SNS、検索キーワード、メディア接触)

・抱えている悩み・不満、重視している価値観

・購入前に確認する情報、購入を決定づける要素

・商品やサービスに対して期待していること、不安に感じること

売上が伸び悩んでいるときほど、マーケティング全体の精度を左右する「顧客理解」の見直しが必要です。

チェックポイント2|顧客ニーズに対するアプローチが適切か

顧客のニーズを把握していても、伝え方や届け方が的確でなければ、購入にはつながりません。

ストア全体のアプローチを5W1Hの観点で分解して確認すると、施策単体では気づけなかったボトルネックが見えてくることもあります。

| 項目 | チェック観点 |

|---|---|

| When(いつ) | 訪問直後・スクロール中・カート投入後など、タイミングは適切か |

| Where(どこで) | SNS、検索、広告など、顧客がいるチャネルを選べているか |

| Who(誰に) | 新規/リピーター/離脱直前ユーザーなど、対象が明確になっているか |

| What(何を) | 顧客の求める商品があり、購入の決め手になる情報(ベネフィット、口コミ、比較要素など)が届いているか |

| Why(なぜ) | 情報を提示する目的(認知拡大、購入促進、離脱防止、顧客満足度向上など)が明確か |

| How(どうやって) | 導線(デザイン、バナーやCTAの位置、画面遷移など)は直感的でスムーズか |

多くのShopify運用者は、課題を感じたときにSEOやSNS、デザインの微調整など個別の施策に走りがちです。しかし、顧客体験の流れに一貫性がないままでは、限定的な成果しか得られないでしょう。

このようなときには、俯瞰的な視点から設計全体を見直すことが大切です。もし根本的なアプローチ自体に限界を感じる場合は、「Shopify以外の導線」も選択肢として検討すべきです。

たとえば、幅広いユーザー層に届きやすく、購入前後のフォローにも活用しやすいという点なら、LINE公式アカウントの活用は有効な手段となります。

LINE活用で「売れない」を乗り越える

Shopify単体での運用に限界を感じたら、LINEの活用を検討するのも有効です。集客から購入、リピートまでをひとつの導線でつなぎ、より一貫性のある顧客体験を提供できます。

LINE公式アカウントで顧客との距離を縮める

LINE公式アカウントは、無料で使える範囲でも売上向上に貢献する機能が豊富にそろっており、EC運営において非常に有効なツールです。

具体的には、次のようなメリットがあります。

・メールよりも気軽にやり取りでき、顧客の不安や疑問を迅速に解消できる

・専門的な知識を活かした実店舗のような接客をオンラインで再現でき、信頼関係を構築しやすい

・集客・接客・リピートなど、EC運営の基本フェーズをカバーできる

さらに、LINE公式アカウントは下記のように、各フェーズで具体的な施策を展開することが可能です。

| 顧客フェーズ | 課題 | LINE公式アカウントでできること |

|---|---|---|

| 認知・集客 | 集客力の向上 | プロフィールページのURLやQRコードを発行し、SNSや店頭で案内することで、友だち登録を促す |

| 検討・購入 (コンバージョン) |

コンバージョンの最適化 | 手動のチャット機能でお客様の購入相談に乗る |

| 価格戦略の見直し | 標準のクーポン機能を使って、友だち全員に同じクーポンを一斉配信する | |

| 信頼性の強化 | 1対1の手動チャットでお客様の疑問や不安に対応する | |

| 購入後・関係構築 (リピート) |

リピーター育成 | ・友だち全員に新商品などの情報を一斉配信する・手動で作成したオーディエンス(属性情報など)に対してメッセージを送る |

| カスタマーサポートの改善 | 簡単なキーワードに反応するAI応答メッセージと、手動チャットを組み合わせた対応を行う |

LINEの強みは、単に無料で使える機能の多さだけではありません。日本国内で9割以上の人が日常的に利用するツールを通して、他のチャネルにはない「直接・継続的に顧客とつながれる」点が大きな価値といえます。

参考:令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書|総務省情報通信政策研究所

売上が伸び悩むタイミングだからこそ、こうした継続的な接点を持てるチャネルを基盤として活用する価値は非常に大きいでしょう。

LINE連携ツール「Atouch」でカゴ落ちを防ぐ

LINE公式アカウントと『Atouch』を連携すれば、LINE上で商品購入ができ、2回目以降の購入率を32.9%まで高められます。

Shopifyだけで購入まで完結できるとはいえ、操作の手間や入力の煩雑さが原因で、途中離脱するケースは少なくありません。LINEを活用すれば、購入までのプロセスをよりスムーズに、直感的に進めることが可能になります。

| ユーザーのアクション | Shopifyのみの運用 | LINE + Atouch連携時 |

|---|---|---|

| 商品を知る | SNSや広告経由でアクセス | SNS・広告・LINEメッセージから誘導 |

| 商品を調べる | 商品ページで詳細を確認 | LINE上で直接タップして詳細確認 |

| カートに追加する | リマインドメッセージをメールにて自動送信 | リマインドメッセージをLINEにて自動送信 |

| 購入アクションをとる | Shopifyで会員登録・カード情報を入力して決済 | LINEに連携された情報を使ってワンタップで決済 |

| 決済する | メールなどで発送通知やフォローを行う | LINEに通知が届き、発送状況の確認や問い合わせなどのやり取りもスムーズ |

LINE連携により、購入までの導線がシンプルになり、カゴ落ち(カート放棄)を大幅に防げます。

さらに一歩進んだ活用を目指すなら、「Atouch」の導入が効果的です。Atouchは、LINEとShopifyをつなぎ、次のような機能を実現します。

Atouchでできることの例

・商品ごとの専用URL・QRコードで即カート追加

・カート落ちユーザーへの自動リマインド通知

・購入履歴に応じたセグメント配信とクーポン配布

・定期購入・シナリオ配信によるLTV向上の自動化

・購入前の不安を解消するカスタム確認画面

・発送通知・問い合わせ連絡などの自動応答

・送り状の一括生成、在庫の自動同期で業務効率化

LINE公式アカウントとAtouchを組み合わせることで、集客から購入、リピート対応、業務効率化まで一気通貫で最適化できます。

「運用の手間を増やさず、売上とLTVの両方を伸ばしたい」とお考えの方は、まずは以下のページからチェックしてください。